突然ですが、あなたの「名字(苗字)」の由来をご存じですか?

名字にはその土地の歴史や家系の背景が反映されており、調べてみると意外な発見があるものです。

今回は、全国の名字の由来や分布についてまとめたコンテンツを紹介します。

苗字の由来をショート動画で紹介

「いまさら聞けない自分の苗字の由来」をテーマに、短い動画で専門家が丁寧に解説。初心者でもわかりやすく、家族や友人とシェアして楽しめる内容です。

全国比較苗字ランキング

以下は2024年度時点のデータを元にランキングをまとめたものです。「全国ランキング」「地域別ランキング」のタブごとに作成しています。

自分のルーツがどの地域に多いかが分かります。

「関西出身だけど、名字は東北に多いらしい」

「地元に多いと思ってた名字、実は全国的にも珍しい」

といったような新たな発見が得られるかもしれません。

苗字の多いランキング10|地域分布図紹介

このランキングと人数データは、2022~2024年頃の民間調査・推計に基づいて作成したものです。

| ランキング | 苗字 | 全国人数(およそ) |

|---|---|---|

| 1 | 佐藤 | 1,830,000人 |

| 2 | 鈴木 | 1,769,000人 |

| 3 | 高橋 | 1,383,000人 |

| 4 | 田中 | 1,312,000人 |

| 5 | 伊藤 | 1,053,000人 |

| 6 | 渡辺 | 1,043,000人 |

| 7 | 山本 | 1,029,000人 |

| 8 | 中村 | 1,026,000人 |

| 9 | 小林 | 1,010,000人 |

| 10 | 加藤 | 873,000人 |

※公式な政府統計(法務省 戸籍統計・総務省 国勢調査等)には苗字単位の全国・地域別人数の直接的な公表はありませんが、人口分布や世帯数など基礎的な統計が参考となります。

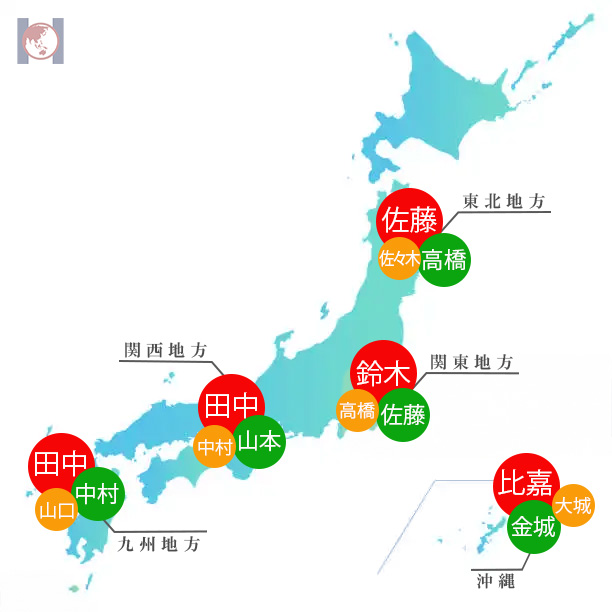

以下は、地域別に苗字の多い順にピックアップしています。赤色が1位、緑が2位、橙が3位。

苗字の由来リクエストはこちらから

HANKOMANでは「自分の苗字がまだ紹介されていない、自分の苗字とルーツ知りたい!」を募集しています。また「家系伝承エピソード」のご紹介も承っておりますのでお気軽に下記フォームよりリクエスト下さいませ。

実用的情報・豆知識コーナー

名字の漢字の意味

日本の名字は漢字ひとつひとつに意味や歴史が込められています。例えば、有名な「高橋」では、“高”は「高い場所」や「標高が高い地」、そして“橋”は「集落や村の近くにある橋」など、居住地や地形を現すために名付けられたケースが多いです。

- 山口

「山」は山、「口」は入口。山のふもとや谷の開口部に住んでいたことが由来。 - 渡辺

「渡」は川を渡る、「辺」は場所を表現し、渡し場の近くに住んでいたことが由来。 - 和食(わじき)

「和」は輪のような地形、「食」は特定の地名から来ているケースもあります。

また、中には「砂糖」「昆布」など、日用品や食材、場所に由来するものも多く見受けられます。

名字の変遷エピソード

日本の名字が全国民に広がったのは明治時代、いわゆる「苗字必称義務令」によるものです。それ以前、庶民は名字を持つことができず、元々名字は武士や有力者の特権でした。

「東海林」さんの読み方が「しょうじ」となる理由

山形県や東北に多い苗字で、「とうかいりん」や「しょうじ」など、同じ漢字でも読み方が異なる珍しいケースです。元々「庄司(しょうじ)」という職業の名前がベースとなり、「林」氏がその地の管理者となったことで「東海林」となり、読みが継承されたそうです。

八月一日(ほずみ、はっさく、やぶみ)

日付の「八月一日」を使った極めて珍しい名字で、地域ごとに読みが異なり、由来にも諸説が存在します。

地名や職業から多様な字・読みを持つ苗字が誕生

明治の大号令で名字が必要になり、同じ「たなか」でも「田中」「田仲」「多仲」など様々な漢字が選ばれることとなりました。

珍しい読み方リスト(一部)

- 七五三掛(しめかけ、しめがけ、しめい)

- 小鳥遊(たかなし)

- 一二三(ひふみ)

日本国外にルーツを持つ名字

日本の名字には、日本独自だけでなく、海外にルーツを持つ名字も存在します。

アイヌ民族由来の名字は、北海道に多く、「知里(ちり)」や「阿寒(あかん)」など地名や言葉から派生したものが中心です。

沖縄や奄美の土地で生まれた「比嘉(ひが)」「玉城(たまき)」などは独特の読みや漢字を持ちます。

古代・中世の帰化人や宣教師などが広めたルーツの名字も。たとえば「金(きん/こん)」「呉(くれ)」などは中国から渡来した家系がルーツ。「天草」などはキリスト教の影響を受けた地域名に基づく名字例です。

日本の名字は、地名・地形・職業・物象・外来文化まで多様なルーツやエピソード、珍しい読み方が詰まっています。今の自分の名字を、ぜひ深掘りしてみてはいかがですか?

FAQ・よくある質問集

- Qなぜ同じ漢字・読みの名字でも分布が地域ごとに異なるの?

- A

日本の名字は、自然地形(山脈、川、海など)や歴史的な関所が人の行き来を制限してきたことが大きな要因です。たとえば新潟県と富山県の間にある親不知や、岐阜県の関ヶ原といった交通の難所が、名字の分布に明確な境界線を作りました。このため、例えば「佐藤」「鈴木」は東日本に多く、「田中」「山本」は西日本で多いという傾向があります。地域ごとに名字の“勢力圏”が生まれるのは、地理的・歴史的な理由が背景にあるためです。

- Q同じ名字なのに、由来が複数あるのはなぜ?

- A

名字は同じ漢字・読みであっても、全く別々の由来を持つことが珍しくありません。これは、

- 日本全国に名字が広まる過程で地名や職業、自然物などから独立して名付けられたケースが各地で多数存在したこと

- 明治時代の「名字必称令」で一斉に名字を持つことになった際、同じ発想で同じ名字をつけた家が別地域に生まれたため

です。また、異体字(旧字体や略体)での表記差や、同じ名字の読み方だけが異なるケースもよく見られます。

- Q戸籍上のルーツ(名字の由来・発祥地)を確認する方法は?

- A

- 戸籍の附票や除籍謄本を取得・確認すると、先祖代々の本籍地や名字の変遷がわかります。

- 古い戸籍(明治期以降)の記録に本籍地が記載されているため、それをたどることで家のルーツとなる地域が判明します。

- 古い戸籍(明治期以降)の記録に本籍地が記載されているため、それをたどることで家のルーツとなる地域が判明します。

- Q同じ漢字で読み方が異なる名字もあるの?

- A

はい。同じ漢字表記でも地域や家系によって読みが複数存在します。有名な例に「東海林(しょうじ/とうかいりん)」や「山崎(やまざき/やまさき)」などがあります。

- Q名前に使われる漢字の異体字(旧字体・略字体)はどう扱われているの?

- A

異体字(例:“齋藤”と“斉藤”など)が使われることで、同じ名でも複数の表記が生まれています。公式文書や戸籍では原則として登録時の漢字がそのまま使われますが、名字の統計や研究では異体字を別の名字とカウントする場合もあります。

- Q同じ名字が外国にもあるのはなぜ?

- A

日本の名字には、中国・朝鮮・ポルトガル由来など海外から伝わった姓がそのまま日本の名字として使われているケースがあります。また、音だけが似ている全く無関係なケースもあるため、正確なルーツは戸籍や郷土史で確認が必要です。

- Q朝鮮や中国など、外国人の名字のルーツはどんな特徴がある?

- A

中国や朝鮮の名字でも、同じ漢字でも読み方や由来が異なることが多いです。例えば“金”は日本では「きん」「こん」ですが、韓国では「キム(김)」、中国では「ジン」と読みます。国ごとの言葉・文化の違いが現れています。